On m’inscrivit dans le privé à l’École Sainte-Anne pour faire mon année de CCPN. Pour la première fois j’ai été heureux d’aller à l’école. Hélas cela ne dura qu’une année. Après cette année, je restai à la maison sans rien faire… et puis un jour je découvris l’œuvre de Bernard Clavel. Il écrivait qu’il voulait dans sa jeunesse entrer aux Beaux-Arts de Lyon. C’est alors que je me suis mis à dessiner et prendre des cours dans un atelier à Valence.

Je présentai sans succès mon dossier à plusieurs écoles proches de chez moi. Puis je fus accepté. C’est ainsi que je partis à l’École des Beaux-Arts de Troyes.

Après cela, on me proposa de rentrer à l’École Régionale des Beaux-Arts de Mâcon. Je fus retenu et à dix-neuf ans je découvris, avec beaucoup de lacunes, l’art.

Tarascon, un soir comme les autres, devant la télévision. Tout à coup une voix me parle et me fait débiter des paroles sans cohérence. Il faut que je parle – moi à qui on a appris le silence – ; je suis dans un état d’excitation, comme libéré d’un poids tel l’haltérophile qui détache ses boulets.

La voix me dit de sortir – il est 22 heures –, il pleut beaucoup. Je sors sans ma mère qui me tend un parapluie d’où tombent des pleurs d’eau. À son tour, elle me rejoint. Je suis dans un état d’euphorie. Je ne réponds plus à « son autorité » quand elle insiste pour que je rentre me mettre à l’abri. Ses paroles sont vaines. La voix me dirige dans une rue où se trouve une cabine téléphonique. J’attends les ordres, un appel doit m’être transmis. Les minutes passent, j’ai toujours la voix en moi, ma mère s’impatiente, nous sommes les deux seules personnes dans Tarascon. Rien ne vient, on me dirige dans la ville, je continue à parler à ma mère avec le concours de la voix, tout en refusant de revenir à la maison. Nous sommes trempés tous les deux, en parlant avec la voix, je décide de me rapprocher de la maison. Je retrouve alors mon père désemparé qui nous attend.

Assis à la table, je leur tiens des discours sur les choses de la vie, des vérités et contre-vérités, je suis confus dans mes propos.

Après un long moment de tergiversations j’accepte d’aller m’allonger tout en passant une nuit blanche.

Le lendemain, nous partons pour Marseille voir le docteur de mon père. Dans la voiture, je suis heureux, je chante des chansons sentimentales d’Alain Souchon et de Laurent Voulzy.

À Marseille, le docteur me reçoit, m’écoute, me prend la tension et me prescrit des médicaments – sans m’envoyer voir un spécialiste à la vue de mon état.

De retour à Tarascon la voix me poursuit. Elle me dit de me rendre au square pour y déposer un beau stylo Cartier sur un banc bien précis.

Un artiste que j’apprécie, C. Z. passerait me voir dans ce parc. Il fallait seulement que je patiente.

Ma mère qui m’a vu sortir avec le stylo me suit et récupère le bel objet à mon insu.

Nous passons un moment sur le banc. En sortant du parc, je lui propose de s’asseoir en terrasse pour prendre un café, sans que je possède d’argent sur moi. J’insiste et grâce à la voix, j’ai la force de le faire… Mais devant ses mots, et son insistance, nous rentrons à la maison.

Durant cette période, il me semble que ma mère communique avec mon meilleur ami, P. Moi aussi, je l’ai au téléphone, je lui parle longtemps sans qu’il comprenne ce que je lui raconte, car tout ce qui sort de ma bouche est en désordre. La conversation est coupée ? Je le rappelle l’après-midi, et c’est ainsi que je lui parle du lieu dans lequel je travaille. Depuis plusieurs semaines, il me semble que je donne des cours d’art-thérapie à des personnes handicapées. Cela me perturbe. Il me conseille de joindre M.-C. Je lui téléphone. Elle ne comprend pas mon appel. Elle se trouve en période de deuil. J’insiste pour avoir des informations sur la nature de ce lieu et à juste titre elle me raccroche au nez.

Le même soir, on m’attend sur les ordres de la voix à Nîmes pour me confier un poste dans ce lieu d’art contemporain, Carré d’Art. Je suis impatient auprès de mon père qui doit me véhiculer à Nîmes. Les heures passent. Il refuse toujours que nous partions ensemble. Le voyage ne se fera pas, je suis déçu.

C’est ainsi que la voix me dit de détruire mes collections d’Art Press et de Beaux-Arts Magazine. Après ça, je me sens soulagé.

Descendant à Arles pour laver du linge, dans un champ tout vert tel un monochrome j’ai la vision de mon frère en train de chasser avec sa chienne Belle, qui le matin avant de partir était au garde-à-vous devant les bottes de son maître.

Dans cette laverie se trouvent deux « zonards ». Avec la voix, j’ai de l’assurance, je leur parle – car nous évoquons le problème de l’argent. Dans la conversation je leur explique qu’à Marseille à la poste Colbert, il y a quelque temps, j’étais à deux doigts de voler de l’argent à une vieille dame. Elle attendait son tour au guichet, quand une liasse de billets est tombée de sa main. Je me suis baissé pour refaire mon lacet et mettre ma chaussure sur ces billets. À l’instant même, un monsieur qui se trouvait derrière dans la file prévient la dame que son argent venait de tomber. Elle ramasse alors ses billets en remerciant cette personne.

J’étais à cette époque fauché et j’étais prêt – malgré mon éducation – à commettre ce larcin.

Avant de regagner Tarascon, je fais une fixation avec la voix sur A., la personne avec qui je travaille.

(Elle a eu cette phrase réelle ou irréelle ? Quand on a des sentiments pour quelqu’un il faut le dire.)

Quelque temps avant, je lui avais confié Le Livre de l’Intranquillité de Fernando Pessoa. À l’intérieur de ce livre, des phrases ont été soulignées. Elles correspondent à ce que je ressens pour cette personne. Qui les a soulignées, elle, ou moi, dans mon délire ?

Ce livre je l’ai offert à mon voisin J. qui s’est suicidé pour des raisons inexpliquées.

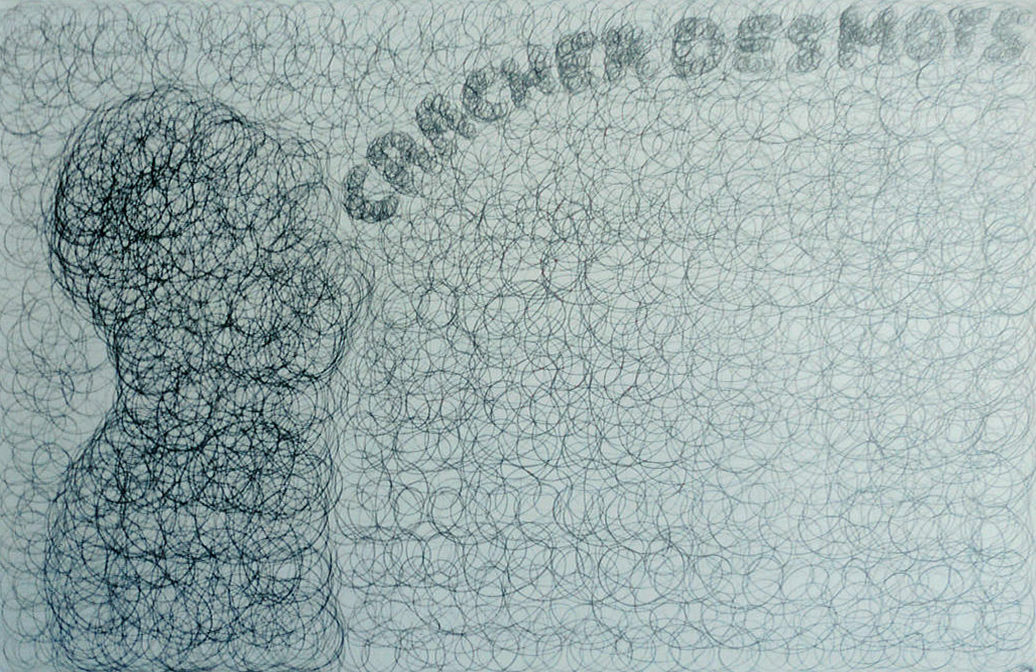

Autre persécution avec la voix qui me faisait pleurer, la pédophilie. J’étais en relation avec un capitaine de gendarmerie, j’avais été abusé sexuellement. D’où ce personnage qui libère les escargots avec sur sa tête les deux-tons de la gendarmerie.

Autre image, cet homme qui suce une sucette réservée à l’enfant qui avec ses yeux verse des larmes…

Ce capitaine devait me joindre pour m’avertir qu’un virement bancaire de 400 000 F serait versé sur mon compte bancaire. C’est pourquoi je restais devant mon ordinateur.

Dans ces délires, est-ce l’association de la découverte de la sexualité par les plus grands de Réjaubert où quelques-uns montraient le fonctionnement de l’appareil génital… en pratique ou en fantasme ?

En arrivant à Pérols chez mon frère et ma belle-sœur, toujours en train d’écouter la voix, je regarde le journal télévisé ; le présentateur me fait voir l’image d’un potentiel agresseur… On me transporte alors à l’hôpital Lapeyronie de Montpellier.

De mon arrivée, des jours suivants, je ne me rappelle rien. Je suis soigné par des doses de médicaments très fortes. Il paraît que je peignais avec du dentifrice sur les vitres.

Je quittai Montpellier pour Arles, toujours en dehors de la réalité.

Dans un premier temps je suis allé à Trinquetaille, mais les conditions de vie n’étaient pas adéquates avec mon état de santé (c’est ce que l’on m’a expliqué plus tard).